Recientemente he conocido la historia de Giuseppe «Peppino» Impastato, un militante revolucionario que, desde la trinchera de Democracia Proletaria, se opuso al oportunismo del Partido Comunista de Italia y su política de «compromiso histórico» (una alianza interclasista con la Democracia Cristiana, partido político de las clases dominantes), así como al brazo armado de la burguesía italiana: la mafia.

A propósito de su vida, inmortalizada en las grabaciones de «Radio Aut» (una radio autogestionada desde la que Impastato realizaba labores de agitación y propaganda) y la película I cento passi, comparto los siguientes materiales:

Web de la Asociación Cultura Peppino Impastato, que contiene una buena recopilación bibliográfica sobre él.

Película «Los cien pasos» (I cento passi)

Canción de Modena City Ramblers – I Cento Passi

Asimismo, reproduzco un pequeño texto publicado en Jacobin a propósito de Impastato y el rol de las militancias comunistas en su lucha contra la mafia.

Comunistas contra la mafia

Marta Fana1

La batalla contra la mafia siciliana no la ganaron ni la policía ni los jueces: la mafia fue vencida por los comunistas y los militantes obreros.

El 9 de mayo de 1978 los italianos se despertaron con la noticia del asesinato del ex primer ministro democristiano, Aldo Moro, a manos de las Brigadas Rojas. Esa misma mañana, en la pequeña ciudad siciliana de Cinisi, la policía encontró el cadáver de Giuseppe Peppino Impastato, un joven militante antimafia asesinado por la Cosa Nostra, la mafia siciliana.

Impastato es homenajeado cada año como ejemplo de la lucha de los jóvenes italianos contra la que fue la organización criminal más poderosa del país (y lo sigue siendo en la propia Sicilia). La versión oficial presenta este hecho como una historia no partidista que implica divisiones políticas, aunque la propia lápida de Impastato lo recuerda como un «militante revolucionario y comunista asesinado por la mafia democristiana».

Olvidar el carácter político de las figuras que lucharon contra la mafia a lo largo de los años se ha convertido en un elemento básico de la memoria pública. Conviene a quienes quieren relegar esta lucha a una cuestión puramente judicial —defender la legalidad— e ignorar la cuestión social que hay detrás. Sin embargo, si durante más de un siglo la mafia ha hecho la guerra a los campesinos y trabajadores agrícolas, a los militantes comunistas y socialistas, a los sindicalistas y a los parlamentarios comunistas, la resistencia contra su control es igualmente política.

Desde la última década del siglo XIX, la lucha contra la mafia ha sido una lucha contra el poder tanto de las clases dominantes como de sus aliados; de hecho, la propia mafia ha fusionado con el tiempo ambas categorías.

Esta es una historia siciliana, pero también un espejo de la historia nacional italiana y de las masacres ordenadas por el Estado. Quienes dirigieron estos crímenes siguen impunes. Sin embargo, pertenecen exactamente al bloque de poder burgués que durante tanto tiempo ha utilizado a grupos armados y fascistas y a la mafia para cumplir sus órdenes.

Primeras batallas

Varios estudios demuestran que la mafia surgió en las últimas décadas del siglo XIX como organización para proteger los beneficios que el crecimiento del comercio de cítricos (y sus exportaciones) aportaba a los latifondisti (grandes propietarios). Las bandas mafiosas defendían los beneficios no solo de los limones y las naranjas, sino también del azufre, ya que los propietarios de las minas buscaban una protección organizada.

Los gabellotti —empresarios que alquilaban y gestionaban las fincas de los grandes terratenientes— también eran mafiosos o estaban relacionados con la mafia. Estaban flanqueados por los campieri, un cuerpo de policía privado que mantenía el orden en las fincas, como una especie de ancestro de los caporali (jefes de cuadrilla de trabajadores), figuras que controlaban la mano de obra mediante la represión violenta.

Esto llevó a la resistencia de los trabajadores, como fue el caso de los Fasci dei Lavoratori (Ligas de Trabajadores), también conocidos como los Fasci Siciliani (Ligas Sicilianas), un movimiento popular que se desarrolló entre 1891 y 1894 antes de ser reprimido por el Ejército Real del Primer Ministro Francesco Crispi, así como por la Mafia.

Estos Fasci surgieron como respuesta de las clases subalternas cuando los terratenientes de Sicilia descargaron los costes de la crisis agrícola sobre los jornaleros y los mineros. Fundados oficialmente por Giuseppe de Felice Giuffrida el 1 de mayo de 1891, se organizaron en secciones territoriales a nivel provincial. Tenían un enfoque explícitamente socialista, a diferencia de las otras ligas que surgieron en otras regiones, fuertemente influenciadas por el anarquismo.

El movimiento de los obreros agrícolas, de los trabajadores de las minas de azufre y de los campesinos exigía mejores condiciones de trabajo, la reducción de la jornada laboral, aumento de los salarios y reducción de las tareas gratuitas a las que se veían obligados a servir a los terratenientes o a los gabellotti que dirigían las explotaciones. Pero también querían una reforma agraria que redistribuyera la propiedad de la tierra.

Eran, por definición, antimafia, porque luchaban tanto por el estatus como en oposición a la opresión económica y militar impuesta por los mafiosos.

Resumiendo esta postura, los Estatutos del Fascio de Santo Stefano Quisquina prohibían a sus miembros «asociarse con todos aquellos que hayan traicionado los objetivos del Fascio (…) o con aquellos que sean conocidos como vagabundos, mafiosos y hombres involucrados en transacciones criminales».

Estos Fasci hicieron uno de los primeros grandes movimientos en Italia, como dijo Antonio Labriola, uno de los primeros y más grandes estudiosos del marxismo en Italia; fue el segundo gran movimiento de la masa proletaria que surgió en Italia después de 1888-1891.

Escribiendo en 1893, un año antes de que el gobierno eliminara a Fasci por la fuerza, Labriola expresó un poderoso optimismo de la voluntad, añadiendo que «el movimiento siciliano no debe desaparecer nunca».

Desgraciadamente, el movimiento estaba efectivamente roto. Pero no murió del todo, porque la lucha por la tierra y la liberación de las clases trabajadoras, así como la inspiración socialista del movimiento (más tarde también comunista) estaba destinada a tener una larga historia en Sicilia. De hecho, fue gracias a la «larga ola» del movimiento por la tierra y por la reforma agraria democrática que el Partido Comunista Italiano (PCI) pudo conseguir apoyo en la isla y convertirse en un partido de masas al final de la Segunda Guerra Mundial.

En las elecciones regionales del 20 de abril de 1947, el bloque popular comunista y socialista obtuvo el 29,13% de los votos, frente al 20,52% de los democristianos. Las capas populares se organizaron, lucharon y votaron contra el bloque de poder del que formaba parte la mafia.

Un baño de sangre antizquierdista

Sin embargo, se enfrentaron a una represión brutal. Ya en los primeros meses de 1947, antes de las elecciones, la mafia asesinó a Nunzio Sansone (fundador y secretario de la Cámara del Trabajo de Villabate) y a Leonardo Savia —como Sansone, comunista en la primera línea de lucha por la reforma agraria—. Los mafiosos también mataron a los activistas Accursio Miraglia y Pietro Macchiarella.

Después de que los sicilianos dieran su veredicto en las urnas, demostrando que no se dejarían intimidar, la Mafia respondió con una masacre en Portella della Ginestra el 1º de mayo de 1947. En la concentración para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en la pequeña comuna siciliana, las ráfagas de ametralladora mataron a once personas y dejaron casi un centenar de heridos.

Este fue un momento decisivo en la historia de Italia, ya que mostró las fuerzas que estaban detrás del bloque gobernante que se formó en los años de la posguerra. La Democracia Cristiana gobernaba Italia junto con los partidos conservadores, y en alianza entre la burguesía industrial del Norte y los terratenientes del Sur, un pacto del que ahora formaba parte la Mafia.

En este entorno, los comunistas y los socialistas eran el enemigo número uno. Y el ministro del Interior en 1947 era Mario Scelba, anticomunista por excelencia, que reprimió sangrientamente al movimiento obrero tanto en los años inmediatos a la posguerra como en la década de 1960.

Las opiniones anticomunistas de las autoridades italianas y sicilianas resonaron en las palabras del otro gran aliado del bloque gobernante: la Iglesia católica, conservadora y anticomunista. El entonces cardenal de Palermo, Ernesto Ruffini, presionó al gobierno demócrata-cristiano de Alcide de Gasperi para que prohibiera a los comunistas, tras asegurar su excomunión por la propia Iglesia.

La represión continuó en los años siguientes, cosechando nuevas víctimas entre los socialistas y comunistas de Plácido Rizzotto y Salvatore Carnevale. Esta represión también estaba vinculada al destino del movimiento campesino y a la cuestión no resuelta del Sur: la lucha de clases fuera de las fábricas. En estos años, la izquierda tenía que entender esta relación entre el proletariado y la lucha de clases, entre la organización y las alianzas de clase, para tener un camino a seguir.

Un movimiento político

Tal vez la mejor expresión sea la de los textos de Raniero Panzieri recogidos en L’alternativa socialista: scritti scelti 1944-1956. En esa época era dirigente del Partido Socialista Italiano; más tarde fue uno de los fundadores del laborismo. Enviado por su partido a Sicilia en 1949, criticó la incapacidad de la izquierda para comprender la situación:

Muchos compañeros piensan que el movimiento campesino y, en particular, las ocupaciones de tierras son un movimiento «espontáneo», es decir, un movimiento puramente económico. Creo que debemos ser claros: políticamente, el movimiento campesino es un intento de revolución democrática. Pero a este nivel, está lejos de ser un movimiento espontáneo y económico. Avanza en formas y objetivos políticos e ideológicos no menos que los económicos, por ejemplo a través de la demanda de nuevas formas de gobierno local, de una justicia administrativa y fiscal diferente, de la elevación del nivel cultural, etc..

De hecho, las reivindicaciones sociales del movimiento eran lo contrario de las estructuras de poder cristianas y democráticas establecidas, basadas en el chantaje, la especulación y los privilegios. Tratando de proteger este poder, las fuerzas reaccionarias trabajaron para impedir que los comunistas y socialistas fueran elegidos en los municipios y gobiernos municipales. En repetidas ocasiones se les impidió presentarse a las elecciones, mediante la intimidación y el asesinato de quienes se obstinaban en transformar Sicilia y sus diversas localidades en una tierra de democracia.

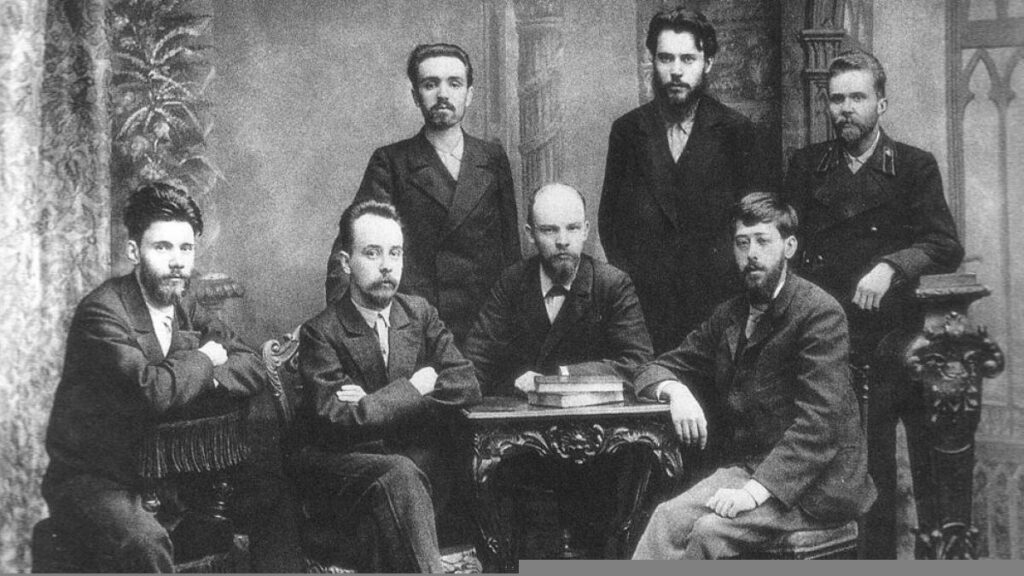

Hubo avances excepcionales, como se ve en el relato de Vera Pegna, una joven que se trasladó a Sicilia y se unió al PCI en Palermo. Aunque parecía que las exigencias urgentes de la acción diaria eran la única necesidad real, estudió el Manifiesto Comunista de Marx y Engels y el ¿Qué hacer? de Lenin; era necesario que cualquier militante que se incorporara a las filas del partido desarrollara una sólida base teórica.

El centro de su actividad era Caccamo, una de las ciudades donde la mafia había impedido a los comunistas participar en las elecciones locales. Desafió el poder del jefe de la mafia Panzesca y, cuando los comunistas se presentaron en la votación de 1962, eligieron a cuatro representantes. Pero este fue un éxito relativo y poco frecuente. Poco después, Pegna abandonó la isla, sacudida por las amenazas de la mafia y la sensación de aislamiento.

De hecho, la mafia nunca ha dejado de atacar a los sindicalistas de origen comunista y socialista. Si en las elecciones regionales de 1955 los partidos que formaban el Bloque Popular se presentaron en listas separadas por primera vez desde antes del fascismo, y presentaron candidatos, durante la campaña mantuvieron un frente común contra la mafia. Al fin y al cabo, ese mismo año la mafia había matado a varios militantes, entre ellos Salvatore Carnevale, trabajador de las minas de azufre, que también era dirigente del sindicato CGIL. Las autoridades de la Democracia Cristiana no asistieron a su funeral, pero los trabajadores mineros y agrícolas acudieron en masa.

Panzieri, que llegó a ser secretario regional del Partido Socialista, convocó una manifestación masiva para honrar a su compañero asesinado. En el pueblo de Sciara acudieron dirigentes políticos regionales y nacionales: desde el entonces secretario regional de la CGIL, Pio La Torre, hasta el secretario Pompeo Colajanni del PCI de Palermo y el diputado socialista Sandro Pertini (posteriormente presidente de la República), que cerró la manifestación con un llamamiento a la clase y especialmente a los jóvenes: «De su muerte debemos dar un ejemplo y una inspiración. Y el ejemplo que dejó es el de la lealtad a la clase trabajadora y al partido».

Panzieri subrayó la íntima conexión entre todas las luchas de clase contra el bloque burgués-mafioso:

Salvatore Carnevale nació para ser testigo, a través de su lucha y de su vida, del irresistible despertar de las fuerzas campesinas decididas a afirmar su presencia, sus derechos históricos, sus derechos humanos en este país contra la dominación sórdida e inhumana de los terratenientes, los barones, los mafiosos y el crimen.

La caída del movimiento

Entre 1946 y 1956, unas 274 000 personas emigraron de Sicilia al norte de Italia o al extranjero; formaban parte de una población que no superaba los 4 millones; les siguieron otras 352 000 en la década siguiente.

La mayoría se convirtieron en trabajadores precarios en las industrias del Norte, donde su lucha continúa en todas partes, dentro y fuera de la fábrica. Sin embargo, esta experiencia puede enriquecer los debates contemporáneos sobre la lucha de clases y la migración.

En esas décadas se produjo el crecimiento económico que siguió a la reconstrucción de posguerra, con un desarrollo industrial acelerado en el sur y no solo en el norte. Junto a esto, del desarrollo intensivo en capital, hubo un gran crecimiento en la subcontratación de empresas por parte del Estado, desde la recuperación de tierras para la agricultura hasta la expansión de la infraestructura de la región.

Esto supuso considerables beneficios tanto para los terratenientes como para la burguesía urbana de la que formaba parte la propia mafia. La «Cassa per il Mezzogiorno», un organismo público destinado a invertir miles de millones y financiar el desarrollo del sur, permitió a la mafia acumular beneficios y capital, convirtiéndose en una potencia económica que pronto se trasladaría también a las regiones del norte, con oportunidades aún mayores. Lo que siguió fueron décadas de sangrientas guerras entre clanes mafiosos en las que nadie se salvó, culminando con el asesinato del general de los carabinieri [policía militar] Carlo Alberto dalla Chiesa en 1982 y de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992. La mafia atacó a los comunistas y también al sistema judicial.

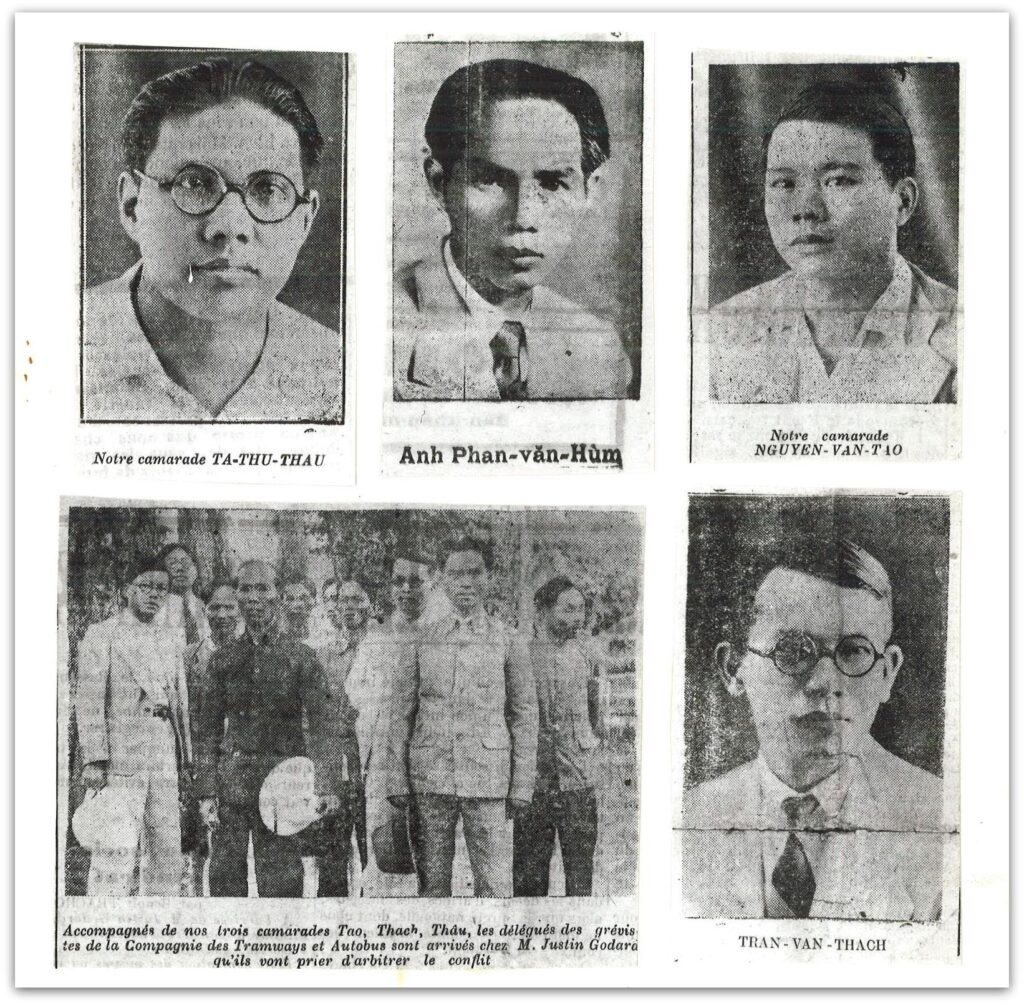

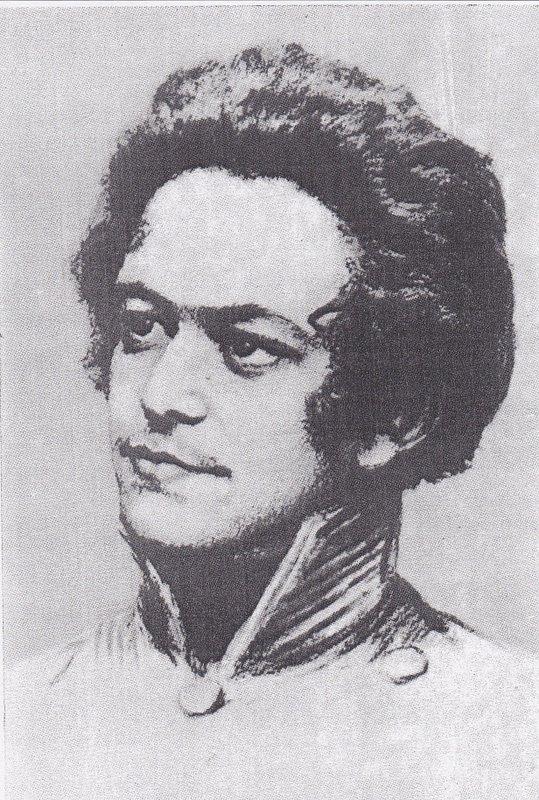

Un ejemplo de ello fue el caso de Peppino Impastato, el militante asesinado en 1978, que era un joven comunista activo en la izquierda en los años 60 y 70. Apoyó las luchas de los trabajadores rurales y de los desempleados. Pero, sobre todo, fue una desafiante voz de protesta contra la expropiación de las tierras de los campesinos para construir la tercera pista del aeropuerto de Palermo. Esta era la principal base de poder del jefe de la mafia Cinisi, Gaetano Badalamenti, cuyo control del aeropuerto garantizaba un considerable flujo de drogas. Peppino informó con irreverencia sobre estos acontecimientos en las protestas callejeras y en la radio a través de la emisora que fundó, Radio Aut.

Por orden de Badalamenti, Peppino murió en una explosión. Para ocultar la mano de la Mafia en el asesinato, los investigadores y la prensa afirmaron que Peppino se había suicidado accidentalmente mientras organizaba un atentado terrorista. En aquellos años, era una práctica habitual culpar de las bombas y las masacres al enemigo político interno, los comunistas. Pero el asesinato fue ordenado por los poderes locales. Solo en la década del noventa se volvió a abrir el caso Impastato, con la acusación contra Badalamenti y su mano derecha Palazzotto, detenido por el asesinato en 2002.

En 1982, unos meses antes del asesinato del jefe de policía Dalla Chiesa, también fue asesinada otra figura importante en la lucha contra la mafia: el parlamentario comunista Pio La Torre, que había sido dirigente de la CGIL en Sicilia en los años 50 y un incansable defensor de la tierra. La Torre había detectado con perspicacia las fallas de la mafia como sistema organizado de poder y acumulación de capital.

Fue gracias a su propuesta —que luego se convirtió en ley— que la mafia fue reconocida como una organización criminal y, por lo tanto, castigada no solo con el encarcelamiento de sus miembros, sino con la confiscación de sus bienes (inmuebles, negocios y tierras de cultivo). Para el comunista, atacar el corazón de este negocio —parte del capitalismo— requería atacar su poder de acumulación y su control y propiedad del capital.

Han pasado más de tres décadas desde que se introdujo la ley, y la mafia aún no ha muerto. Ha demostrado ser capaz de transformarse y entrar en el laberinto interior del capitalismo italiano, basándose en el gran poder económico que ha acumulado. La Cosa Nostra ya no utiliza las armas tanto como antes. Pero sigue teniendo el control.